от Natalia Andreeva | Апр 16, 2024 | Все статьи, Популярные статьи

Актеры Алексей Дедоборщ и Егор Морозов познакомились в 2022 году. По приглашению одного режиссера, они онлайн читали пьесу, которая должна была быть поставлена эмигрантским театром в Париже. Они рассматривались на главные роли в постановке «Пигмалиона» по Бернарду...

от Ivan Petrov | Апр 4, 2024 | Все статьи, Популярные статьи

Больше года назад я переехал в Амстердам, где вместе с моим другом Сержем начал делать YouTube-канал «Понауехавшие». Сначала это был обычный влог на диване про то, как мне живётся в Нидерландах, но со временем формат поменялся. Мы начали снимать документальные...

от edit | Мар 14, 2024 | Все статьи, Популярные статьи

Художница Инга Кныш живет в Лондоне. В 2024 году ее работа Earl Grey была представлена на групповой выставке Works on Paper в галерее Green & Stone, а в 2023 году она получила награды Chelsea Art Society Young Artist Award и Constance Cooper Silver Trophy....

от Dima Easy Art | Мар 7, 2024 | Все статьи, Популярные статьи

Дима Easy Art, искусствовед, гид и создатель контента для музеев, уже много лет живет в Париже. Он изучает культурные события этого города (и не только), проводит экскурсии, а также сотрудничает с музеями Франции. Дима поделился с нами информацией о выставках сезона...

от Natalia Andreeva | Фев 29, 2024 | Все статьи, Популярные статьи

Платформа Localie для путешествий работает с марта 2018 года. За 6 лет они успели запустить авторские туры от Нормандии до Колумбии, провести экскурсии по всему миру и изменить формат путешествий, объединяя единомышленников с местными жителями. Сегодня открылось еще...

от edit | Янв 30, 2024 | Все статьи, Популярные статьи

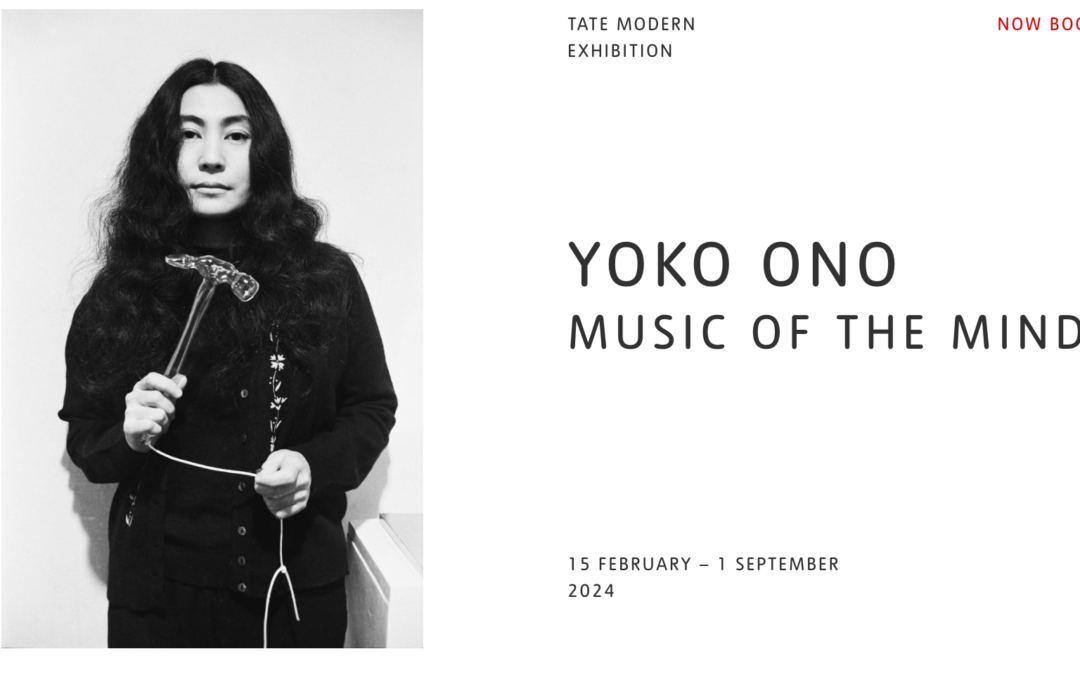

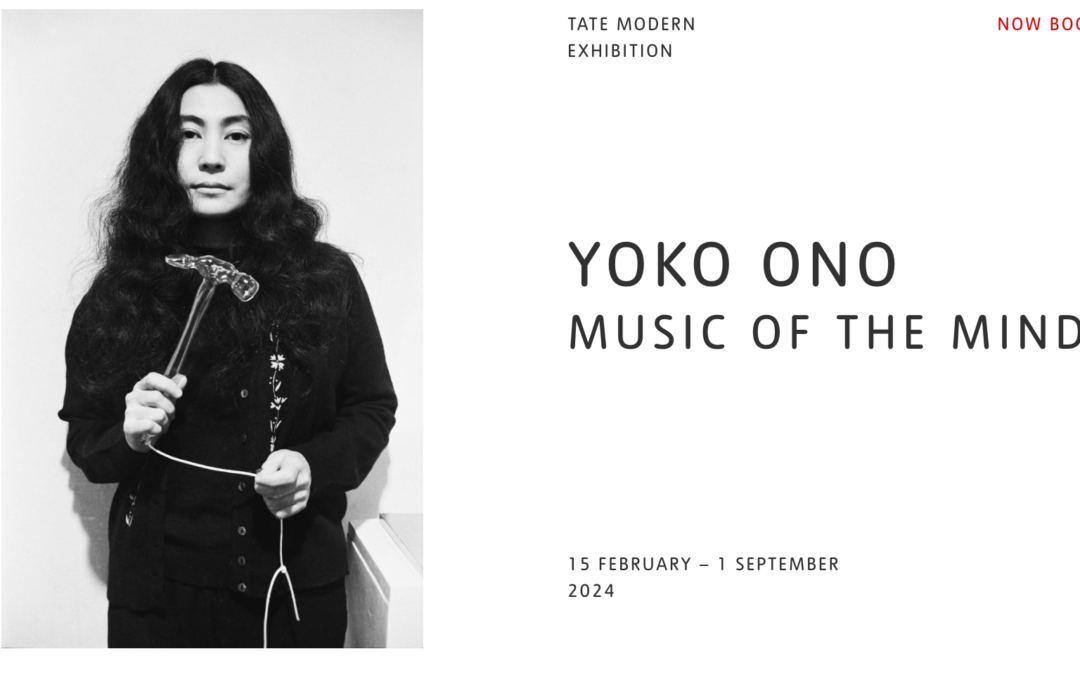

В феврале 2024 года Tate Modern представит крупнейшую выставку работ Йоко Оно. Экспозиция охватывает более 70 лет творчества художницы, включая период с 1966 по 1971 год, когда она проживала в Лондоне. Яна Андросова, автор канала «Такое искусство» на Яндекс.Дзен,...

Свежие комментарии